宝石彫刻が隆盛を極めたルネサンス期のモチーフについては、「ルネサンス (Renaissance)〔その1〕 」「ルネサンス (Renaissance)〔その2〕」と、2回にわたり様々なお話をさせていただきました。今回は、18~19世紀の宝石彫刻モチーフについてお話しします。

(番組ガイド誌「GSTV FAN」2025年2月号掲載記事をWEB用に再編集しております)

依然として宝石彫刻の中心であり続けたイタリア

14世紀から17世紀にかけてヨーロッパ全土で起こった文芸復興であるルネサンスの起点は、イタリアでした。その後、イタリアは18世紀から19世紀にかけて依然として宝石彫刻の中心地であり、ナポリ、ミラノ、ローマでは優れた宝石彫刻家が活躍していました。

例えば、ニッコロ・アマスティーニ(1780-1851 写真①)、ジュゼッペ・ジロメッティ(1780-1851 写真②③)、ニッコロ・モレッリ(1771-1838 写真④)などが挙げられます。それぞれの感性で彫刻されたカメオは、どれも美しく精緻に彫られています。

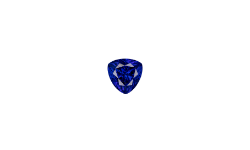

オニキスのカメオ

19世紀前半 ニッコロ・アマスティーニ作

古代の構図を自由に取り入れ、蔓に絡まった木の下にいる赤ちゃんの神とその野生の従者たちを表現している。

メトロポリタン美術館所蔵

(出典:The Metropolitan Museum of Art)

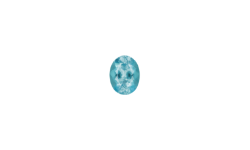

四層サードニクスのカメオ

19世紀前半 ジュゼッペ・ジロメッティ作

ユニークな色味を持つ四層のサードニクスを用いたカメオ

メトロポリタン美術館所蔵

(出典:The Metropolitan Museum of Art)

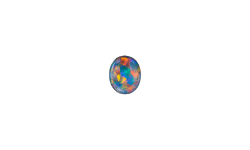

オニキスのカメオ

19世紀前半 ジュゼッペ・ジロメッティ作

金のリングにあしらわれたカメオ

大英博物館所蔵

(出典:The Metropolitan Museum of Art)

オニキスのカメオ

1780年頃 ニッコロ・モレッリ作

象嵌入りの金の嗅ぎタバコ入れの蓋にカメオが取り付けられている。嗅ぎタバコ入れは17世紀から19世紀にかけて上流階級や紳士の間で流行した。

大英博物館所蔵

(出典:The Trustees of the British Museum)

また、1814年にロンドンへ移住し、非常に大きな成功を収めた彫刻家としてベネデット・ピストルッチ(1789-1855 写真⑤⑥)の作品もぜひ見ていただきたいです。彼は、宝石彫刻家でありながらメダル・コインの彫刻家としても活躍し、英国王立造幣局の主任メダル制作者を務めたことで知られ、コインコレクターの間でも広く名が知られています。

レッドジャスパーのカメオ

1840年頃 ベネデット・ピストルッチ作

非常に美しい滑らかな彫刻。金に白いエナメルを施したブローチ。

メトロポリタン美術館所蔵

(出典:The Metropolitan Museum of Art)

1840年頃 ベネデット・ピストルッチ作

直径130mmと非常に大きい

(出典:Wikimedia Commons)

ピストルッチは、壮大な貨幣芸術としても名高い「ワーテルローメダル」の制作を依頼され、1819年から1849年にかけて、実に30年もの歳月を費やしてこの勲章の制作に取り組み、完成した母型は英国王立造幣局に贈呈されました。

ブロンズメダル

1838年 ダビッド・ダンジェ作

ルーブル美術館所蔵

(2023年筆者撮影)

私が個人的に最も好きなコインメダルは、ルーブル美術館に所蔵されているナポレオン・ボナパルトのブロンズメダル(写真⑦)です。

軍師としての力強さが感じられる一方で、その中には格好良さや渋さも伝わってきます。この作品も同じく19世紀前半に作られたものです。

この時代のモチーフには、独自のデザインに基づくものもあれば、古代のモデルを模倣したものも数多く見られます。女性の横顔をはじめ、さまざまな神々をモチーフにしたデザインが多く見受けられます。古代の宝石彫刻と近代の宝石彫刻を区別することが、いかに難しいかということも実感していただけるのではと思います。

19世紀半ば、宝石彫刻の中心はパリへ

記録によれば、ローマでは1824年に42人の宝石彫刻師が働いていましたが、1830年には77人に増加しました。しかし、1856年のローマにはわずか7つの宝石工房しか残っておらず、そのうち5つの宝石工房は当時ストーンカメオより安価で制作が容易であったシェルカメオに生産を切り替えていたとあります。6年程度で倍近くに増え77人もいたローマの宝石彫刻師が、30年後にはわずかとなっていたことが読み取れます。

実は、この時期には多くの優れたイタリア人宝石彫刻家たちが、すでに工房をパリに移していました。パリでは、高品質なカメオが高値で取引されるようになっていたためです。

この時代の高品質なカメオは、当時彫刻の精度が極めて高かったこと、またそうした環境が整っていたことを物語っています。カメオの評価や価値の高まりとともに、19世紀半ばまでには、パリはカメオ彫刻の中心地としての地位を確立しました。

パリで花開いた作品が、ニューヨークやロンドンに渡り、歴史を物語る貴重な収蔵品として大切に展示されていることに、とても感慨深いものを感じます。

以前、パリで宿泊したホテルのフロントに型取りされたカメオのレプリカが飾られていたのも、特に印象に残っています。

パリで活躍した宝石彫刻家の紹介やモチーフについては、次回お話しさせていただきます。また、読者の皆さんもご興味をお持ちではないかと思いますが、その後、パリから宝石彫刻の世界的な集積地であるドイツのイーダー・オーバーシュタインに、カメオをはじめとする宝石彫刻技術がどのようにもたらされたのかについても紐解いていきたいと思います。どうぞお楽しみに。

こちらの記事もオススメ

-

-

ルネサンス (Renaissance) 〜モチーフから見る宝石彫刻[8]〜

前回は、「ルネサンス (Renaissance)〔その1〕」という14世紀から16世紀にかけてイタリアを起点にヨーロッ ...

続きを見る

-

-

宝石彫刻の起源〜 モチーフから見る宝石彫刻[1] 〜

これまでジュエリーや芸術品という視点から、また親交の深い彫刻家の視点から世界的に「宝石の街」として知られるドイツ、イー ...

続きを見る

-

-

ヘレニズム時代の宝石彫刻〜 モチーフから見る宝石彫刻[2] 〜

新連載「モチーフから見る宝石彫刻」を2月からスタートしました。第1回目は、宝石彫刻の起源の時代(紀元前4000年~紀元 ...

続きを見る